Chez Mikl Mayer, certaines séries comme Mes papas & moi ou Le monde selon Loïc ont déjà été la cible de commentaires homophobes ou même de censure sur les réseaux sociaux. Rien d’étonnant : depuis toujours, la bande dessinée est un art qui dérange. Elle peut être drôle, naïve ou poétique. Mais elle sait aussi provoquer des polémiques, susciter l’indignation et parfois même être bannie des rayons.

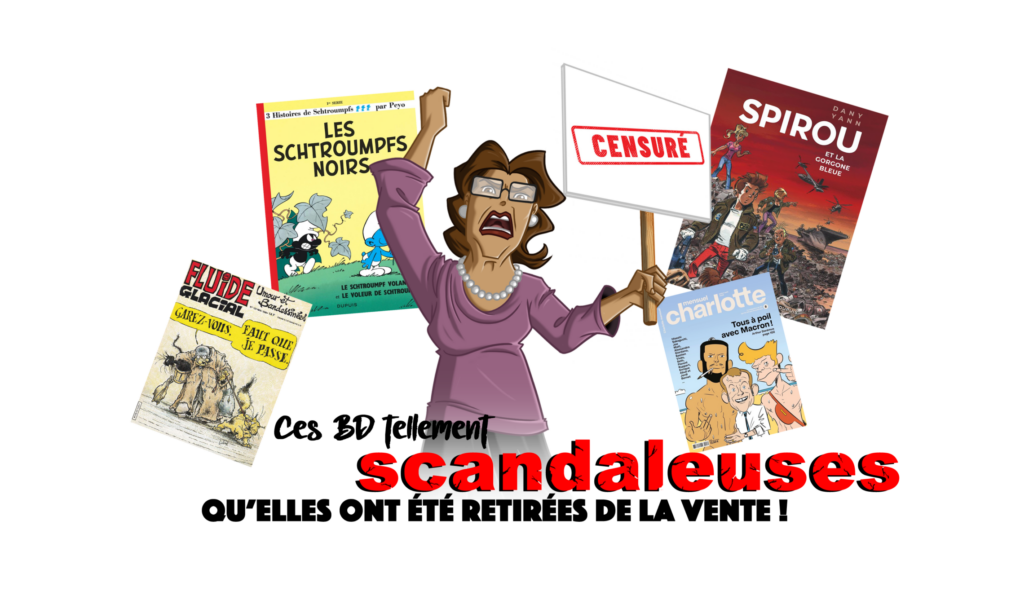

De Tintin à Spirou en passant par les Schtroumpfs, plusieurs albums ont marqué l’histoire en étant corrigés, censurés, interdits… voire retirés de la vente. Voici les exemples les plus marquants.

Spirou et la Gorgone bleue : un scandale récent

En septembre 2023, Dupuis publie Spirou et la Gorgone bleue. L’album se voulait engagé, abordant la pollution des océans et le greenwashing. Pourtant, la polémique éclate rapidement.

Sur les réseaux sociaux, des lecteurs dénoncent des personnages noirs caricaturaux, proches de représentations simiesques. Ils pointent aussi des personnages féminins hypersexualisés et un humour jugé grivois. Devant cette vague de critiques, Dupuis réagit. Fin octobre, l’éditeur retire l’album de la vente et publie des excuses.

L’affaire reste inédite : voir Spirou, héros familial par excellence, associé à des accusations de racisme et de sexisme a surpris tout le monde.

Tintin : entre corrections et censures

Difficile d’éviter Tintin quand on parle de polémiques. Son deuxième album, Tintin au Congo (1930), est devenu l’un des plus critiqués. La première version montrait une vision paternaliste et caricaturale des Africains. En 1946, Hergé redessine l’album pour moderniser les cases et atténuer les références coloniales. En 1975, sous la pression d’éditeurs scandinaves, la scène où Tintin dynamite un rhinocéros est remplacée par une version plus « douce ».

La polémique continue pourtant. Entre 2007 et 2012, l’album fait l’objet de procès en Belgique. En 2012, il disparaît même de certaines bibliothèques suédoises. Aujourd’hui encore, il est publié avec des avertissements au Royaume-Uni.

Et ce n’est pas le seul cas. Dans L’Étoile mystérieuse (1942), le financier Blumenstein devient Bohlwinkel, personnage d’un pays fictif, après des accusations d’antisémitisme. Dans Coke en stock (1958), les esclaves africains parlent en « petit nègre ». La réédition de 1967 corrige le texte. Aux États-Unis, Le Crabe aux pinces d’or sort expurgé : personnages noirs supprimés et scènes d’ivresse du capitaine Haddock réduites. Enfin, en 2001, la première édition chinoise de Tintin au Tibet est rebaptisée Tintin au Tibet chinois. La Fondation Hergé proteste et obtient un retour au titre original en 2010.

Ainsi, Tintin a été sans cesse modifié, parfois par Hergé lui-même, parfois sous la contrainte des éditeurs et du contexte.

Les Schtroumpfs noirs : de zombies à polémique raciale

En 1963, Peyo publie Les Schtroumpfs noirs. L’histoire raconte la contamination d’un village par un Schtroumpf mordu, transformé en créature agressive. En Europe, le récit s’apparente surtout à une fable proche de la mythologie zombie. Mais aux États-Unis, la couleur « noire » dérange.

Dans les années 80, Hanna-Barbera change les Schtroumpfs noirs en Schtroumpfs violets pour le dessin animé. En 2010, Papercutz adopte la même modification lors de la première publication américaine. En parallèle, l’essai Le Petit Livre bleu(2011), qui analyse la société des Schtroumpfs comme une utopie totalitaire, déclenche une vive polémique en France.

En 2014, un pastiche vendu au Festival d’Angoulême va plus loin. Il imprime les Schtroumpfs contaminés en cyan, pour tourner en dérision la question raciale. Résultat : même de petits lutins bleus deviennent un terrain de débat idéologique.

Maus : interdit dans certaines écoles américaines

Maus d’Art Spiegelman est une œuvre majeure. Publiée en 1992, elle obtient le prix Pulitzer pour son récit de la Shoah. Pourtant, en janvier 2022, un conseil scolaire du Tennessee interdit le livre dans ses collèges.

Les raisons invoquées paraissent dérisoires : « nudité » (des souris nues…) et « langage inapproprié ». La décision provoque une indignation mondiale. Beaucoup y voient une absurdité : censurer une œuvre fondamentale sur la mémoire de l’Holocauste pour de tels motifs paraît incompréhensible.

Tarzan : censuré en Allemagne

Même Tarzan a connu la censure. Dans les années 1950, l’Allemagne de l’Ouest interdit certains numéros de la BD, jugés trop violents et accusés de « brutaliser la jeunesse ».

En France, Tarzan a bien été surveillé par la Commission de surveillance des publications pour la jeunesse après 1949. Mais aucune interdiction officielle n’a eu lieu. L’Allemagne reste donc l’exemple le plus concret d’une interdiction totale.

Revues sulfureuses : Pilote, Fluide Glacial et autres

Les années 70 voient fleurir des revues provocantes comme L’Écho des Savanes, Pilote ou Fluide Glacial. Leur ton irrévérencieux, souvent centré sur le sexe et l’absurde, choque les autorités. Certains numéros sont saisis pour obscénité.

Plus récemment, d’autres revues comme Charlotte Mensuel ou Ferraille n’ont pas été interdites, mais sanctionnées différemment. La CPPAP leur a refusé le statut d’organe de presse, entraînant une taxation plus lourde. Ce type de mesure agit comme une forme de censure économique.

Censure ou contextualisation ?

Faut-il interdire une œuvre qui choque ou simplement l’accompagner d’une mise en contexte ? La frontière entre protection et censure reste floue. Chaque époque apporte sa réponse.

Une chose est certaine : la BD n’est jamais un art neutre. Elle dérange, provoque et oblige à réfléchir. De Spirou à Tintin, en passant par les Schtroumpfs ou Maus, elle reste le reflet des tensions de notre société.

One thought on “Ces BD tellement scandaleuses qu’elles ont été retirées de la vente”